“2019年学术年会”系列报道|郑义:农业高职院校“三农情怀”培育的思政教育体系设计与实践 ——基于“三全育人”的视角

本文为江苏农牧科技职业学院副院长郑义副教授在江苏省高等教育学会2019年学术年会上所作的专题报告。

个人简介:郑义,博士,副教授,江苏农牧科技职业学院副院长,分管学生管理、国际交流合作工作,协管科技产业工作。

农业高职院校“三农情怀”培育的思政教育体系设计与实践

——基于“三全育人”的视角

面向“三农”事业,培养高素质技术技能人才与培育懂农业、爱农村、爱农民“一懂两爱”工作队伍是新时代赋予农业高职院校的使命与担当。伴随农业高职教育的快速发展,生源质量下滑是各院校长期存在的一个痛点,部分学生对“三农”情感不深,政治意识弱化、专业思想不稳,尤其是一些毕业生涉农就业意愿不强,不太愿意进入农业领域工作,就业处于“高不成、低不就”的尴尬境地。如何不断坚定学生的爱农情感、知农本领、为农使命,努力破解学生“学农不爱农”的矛盾,培养更多具有“三农情怀”的德智体美劳全面发展的技术技能人才,是现阶段农业高职院校面临的一个新命题。

一、农业高职学生“三农情怀”的内涵解读

情怀泛指某种特殊感情的心境或心情,具体到“三农情怀”特指个体对“三农”事业的深厚感情和高尚胸怀。强化学生“三农情怀”的培育与国家对“三农”人才的需求是一脉相承的。2019年教师节前夕,习近平总书记在给全国涉农高校校长、书记及专家代表的回信中,勉励大家“以立德树人为根本,以强农兴农为己任”,体现了国家对三农工作的高度重视,彰显了国家主要领导人浓浓的三农情怀,这也为我们厘清“三农情怀”的时代内涵指明了正确方向。

首先,具有“三农情怀”的学生,应该努力将农学思想认识从传统转变到现代,增强对涉农专业学习的认同感和自豪感,自觉加深对农业农村农民的情感认同,也就是学农更爱农,坚定服务“三农”理想信念;其次,学生毕业后要能够立志服务三农,走向基层,用自己的农业本领服务乡村振兴,知农要兴农,立志耕耘“三农”伟大事业;最后,中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才,要实现习总书记在中央农村工作会议上提出的“三个必须”,学生应当为农必强农,勇担报效“三农”时代使命。

二、“三农情怀”培育思政教育体系的系统设计

1.顶层设计:创新“三阶三化三融合”思政教育新模式

新形势下创新思政教育模式必须以习近平总书记所强调的“三全育人”为指导,把思想政治工作贯穿于教育教学全过程。“三全育人” 即全员育人、全过程育人、全方位育人,是一种整体性、系统性、全面性的育人理念,它为新时代加强和改进高校思想政治工作提供了基本遵循,其理念价值在于促进教育者树立“人人育人、时时育人、处处育人”的育人意识和责任担当,其方法论意义在于推动整合思想政治工作中的育人资源和育人力量的,并指导构建全员全过程全方位的思想政治工作大格局。因此,无论是从“三全育人”的形成与发展历程来看,还是从思想政治教育的复杂性来看,“三全育人”都将成为落实立德树人根本任务的必然要求。

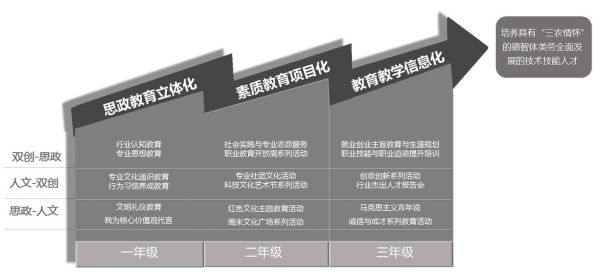

基于以上认识,江苏农牧科技职业学院(以下简称“学院”)以“三全育人”的理念价值和方法论意义为指导,以服务学生德智体美劳全面发展,不断增强学生“三农”意识为目标,充分挖掘、整合课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等“十大育人体系”中的每一个子系统的育人功能,针对不同年级的学生特点和成长成才规律,通过思政教育立体化、素质教育项目化、教育教学信息化,推动思想政治教育、人文素养教育、创新创业教育深度融合,分年级逐级而上,实施不同内容、不同层次的主题教育活动,创新打造“三阶三化三融合”思政教育新模式(如图1),努力形成了一体化育人格局。

图1 “三阶三化三融合”思政教育新模式

2.实施举措:开拓“五大工程”思政教育新路径

当前单纯的课堂教学已不能满足思想政治教育所承载的时代大任,只有通过对思想政治工作中的教育资源、教育内容、教育队伍、教育方式、教育载体等各个方面进行系统优化和工程改革,才能有效提升高校思想政治教育的质量。为此,学院从立德树人根本任务出发,本着科学性、系统性与实效性原则,根据农业生产规律、职业教育发展规律和学生成长成才规律,突出价值引领,聚焦服务“三农”,系统化实施思想引领、学风建设、文化育人等“五大工程”具体举措,精准对接育人目标,贯通育人过程,联动育人资源,在开拓思政教育新路径中推动了“三阶三化三融合”思政教育新模式的落地开花。

一是实施思想引领工程,坚定学生理想信念。在党建工作中实施了“党团企三联系工程”和“青马工程”,在思政工作中,着力构建了“大思政”立体化育人格局和“三全育人”思政工作体系,着重打造了思政工作“四讲”特色品牌活动。二是实施学风建设工程,营造良好学习氛围。培育学生的“三农情怀”,学生必须有“三农”技艺,学院连续两轮深入开展“学风建设三年行动计划”,重点推进36项任务,通过抓教风、抓服务、抓队伍、抓典型、抓活动、抓考风来强学风,分年级、有侧重,全程化培养学生职业素养,切实增强了学生学习“三农”知识,历练“三农”技能的自觉性。三是实施文化精品工程,提升学生人文素养。通过厚植农牧特色文化,着力将文化凝练出“魂”、打造成“形”,创建校园文化精品活动,形成 “中国好兽医”、“‘渔’你有约”等一批具有专业特色的“一院一品”项目,全面提升了学生人文素养。四是实施“凤凰学子”培育工程,发挥示范带动作用。每年遴选20名“凤凰学子”,激励学生参与项目研发、技术服务,培养拔尖人才。五是实施“志智双扶”工程,助力圆梦出彩人生。关注学生身心健康,弘扬劳动精神,激励学生自助自强,建立经济、学业、心理、就业等方面困难学生电子档案,实施动态管理,精准帮扶,并做到毕业后全程追踪,提供全方位支持,助力圆梦出彩人生。

3.运行保障:建立健全协同育人长效新机制

建立健全协同和长效机制是思政教育体系构建的必要环节,也是体系能够持续稳定运行的根本保障。首先,构建坚实的组织领导机制关系着体系的落地生根问题。加强组织保障,确立一把手负责制,推动思政教育的顶层设计,凝聚育人合力。其次,制定闭合的制度保障体系是推动体系高效运行的关键。通过制度建设,规范各育人主体的教育、管理和服务行为,明确各自的职责边界和责任清单,达成育人共识。再次,完善有利于推动思政教育实践的师资队伍和场所设施建设是体系稳定运行的重要保证。一方面,搭建好队伍建设的各类平台,保证人员配备充足多层次,学习培训全面多维度,激励措施兼顾多样化,涵养合力育人文化;另一方面,强化智慧校园、一站式服务中心、思政实训基地等场所设施建设,推动教育教学信息化管理提档升级,全面系统地提升服务育人效能。第四,实行精准的评价考核机制是检验思政教育体系实施效果的必要前提。坚持把立德树人要求作为全员考核的关键指标,并分类制定“十大育人体系”的考核评价内容,并将考核结果与教师津贴发放、职称晋升和职务提升挂钩,努力实现育人工作的互联互通,打通育人“最后一公里”。最后,加强经费保障和强化奖惩机制是体系能够有效运行的动力源泉。设立立德树人专项资金,落实专款专用;同时,加大对“教书育人”先进代表激励的广度和力度,严格规范和约束各育人主体的教育教学不良行为,从而为体系的良性运行提供内生动力。

三、“三农情怀”培育思政教育体系的创新实践

学院通过对体系的进一步分析和研究,不断加深对“三全育人”的理念价值和实践意蕴的理解和认识。在具体实践中,学院从思想引领、校园文化、社会实践、创新创业等四个方面入手,全员全过程全方位培育学生 “三农情怀”,彰显了农业高职院校在人才培养过程中对主体关注、过程管理和目标导向的有机结合。

首先,创新思政教育方式,激发学生“三农情怀”。坚持“四讲+三联系”,充分挖掘社会资源;坚持“思政课程+课程思政”,充分发挥课堂功效;坚持“分层+分类”,充分辐射全体学生;坚持“线上+线下”,充分利用信息载体。第二,涵养农牧文化特色,充盈学生“三农情怀”。传承牧院精神,实现环境育人;传唱田园牧歌,打造一院一品;传播农牧文化,培育先进典型。第三,丰富劳动教育形式,淬炼学生“三农情怀”。在志愿服务中弘扬劳动精神,让志愿服务成为学生生活的“必需品”;广泛开展文体竞赛,在竞技比赛中提升劳动能力;在社会服务中磨砺劳动本领,助力现代生态健康农业和农牧产业转型升级发展。第四,优化创新创业环境,呵护学生“三农情怀”。通过师资、经费、场地三到位夯实创业基础;把创新创业教育融入专业教育,通过“行校企”联动培养人才;通过“多举措”服务学生创业,现有33个大学生创业项目入驻学院创业门店。

四、“三农情怀”培育思政教育体系设计与实践取得的成效

通过体系的有效运行和深入实践,推动了学院一体化育人格局的形成,取得了显著成效。入选教育部首批“三全育人”试点单位,成果“高职农牧业人才产教创‘三位一体’培养模式的构建与实践”获省级特等奖,专著《专业创业教育创新育人新模式》获江苏高等教育科学研究优秀成果一等奖,并入选教育部思政司《高校德育成果文库》。学院先后获“全国职业教育先进单位”“江苏省文明校园标兵”“江苏省大学生思想政治工作先进单位”等40多项省级以上荣誉。

1.热爱“三农”深入人心

通过“三农情怀”培育,促进了学生关注农业发展、关心乡村振兴,充分感受农情乡情民情,学生对农业前景看好,为农意愿增强,“三农情怀”内化于心,外化于行,形成了师生共同的价值观,提升了学生的专业认同感和学农爱农的幸福感,增强了学生服务“三农”的责任感和使命感。

根据第三方评价,学院2016届毕业生对母校的总体满意度97%,高于全国高职平均水平8%;推荐度76%、校园环境满意度95%,均高于全国高职平均水平4%;学生工作满意度96%,高于全国高职平均水平3%;毕业生就业现状满意度76%,高于全国高职平均水平13%;创业率5.3%,高于全国高职平均水平1.4%,96%的涉农专业毕业生表示在校期间职业素养提升明显。

2.奉献“三农”蔚然成风

通过“三农情怀”培育,学生真爱农、真知农、真为农的氛围日渐浓厚。学生自觉走到田间地头,走到农民身边,感受纯正的农业精神、品味深厚的农业文明。三年来,共有165支团队、1500余名学生和360余名教师集中参与暑期“三下乡”社会实践活动,遍及省内13个市、48个县和近300个乡(镇)及村庄。开展各类“科技支农”讲座百余场,培训农民万余人,设技术咨询点近80处。近三届毕业生从事农林牧渔相关行业的比例逐年上升。

多个学生社会实践团队获团中央表彰,学院连续8年获得江苏省“挂县强农富民工程”先进集体,获得全国农业行业职业技能大赛“突出贡献奖”。三年来有100多名学生参与“苏北计划”“西部计划”“三支一扶”,为服务“三农”贡献青春力量。获全国学生管理50强、全国创新创业50强、全国毕业生就业典型经验高校50强、全国高校服务贡献50强等称号。

3.“三农”典型层出不穷

通过“三农情怀”培育,学生在校期间形成了比学赶超的氛围,“爱农知农为农”的精气神进一步凸显,在各类国家级、省级竞技比赛中获奖逾百项,在农业行业中涌现出一批典型代表。先后培养出党的十八大代表、全国劳动模范唐慧娟,全国五一劳动奖章获得者、全国技术能手侯斌,京海禽业董事长顾云飞,全国农村青年创业致富带头人、中国优秀企业家、江苏金康达集团董事长姜滢,江苏省技能状元张娟,全国五一劳动奖章获得者、上海农场生猪养殖技术领军人物邹广彬,在校期间创业代表尤伟健等一批典型人物,这些先进典型为我国的“三农”事业发展起到了积极的模范带头作用,更是“爱农知农为农”的生动体现。

新时代赋予农业高职院校新使命、新担当,学院将坚持立德树人的根本任务,围绕“双高”建设目标,坚持培育“三农情怀”,助力培养更多高素质技术技能人才;坚持推进“三全育人”,着力构建农牧人才一体化育人体系;坚持实施“五大工程”,大力促进学生德智体美劳全面发展,书写农业职业教育人才培养的新篇章、新辉煌,更好地助力农业农村现代化,服务乡村振兴战略的实施。